COLUMN

コラム

防災トイレ6つのタイプのしくみとトイレ対策が必要な理由を解説

災害時のトイレ対策を進めようとしても、何から手をつければよいかお困りかもしれません。

過去の大規模災害では、不衛生なトイレ環境が健康被害を招き、事業継続を揺るがす重大なリスクとなることが明らかになっています。

本記事では、主要な防災トイレ6タイプのしくみと特徴を解説します。

防災体制を盤石にするための糸口として、お役立てください。

防災トイレ6つのタイプのしくみ

災害時に使用されるトイレは、大きく分けて6つのタイプに分類できます。

それぞれで汚水を処理するしくみや設置方法、メリットやデメリットが異なります。

ここでは、代表的な6種類の防災トイレについて解説します。

- 携帯トイレは既存便器に便袋を設置して凝固剤で処理

- 簡易トイレは段ボールなどの組立式便器で室内設置可能

- マンホールトイレは下水道管に接続する流下型システム

- 仮設トイレは便槽貯留型で汲み取り処理が必要

- 自己処理型は水循環やコンポスト式で汚水を排出しない

- 便槽貯留は地下ピットで一時貯留し復旧後水洗化

自社の状況に適した備えを検討するには、これらの違いを正しく理解することが大切です。

参考資料:内閣府「避難所における トイレの確保・管理ガイドライン」

携帯トイレは既存の便器に便袋を設置して凝固剤で処理

現在オフィスや施設にある洋式便器をそのまま活用できるタイプです。

便座に専用の便袋をかぶせて使用し、排泄後に凝固剤を振りかけて水分を固めます。

電気や水道が止まっていても使えるため、災害発生直後から役立つのが大きな特徴です。

比較的安価で保管スペースも取らないため、企業だけでなく個人でも備蓄しやすいメリットがあります。

既存の個室トイレを利用できるので、プライバシーを確保しやすい点も安心です。

ただし、使用するたびに便袋の交換が必要になります。

使用済みの便袋を一時的に保管する場所の確保や、臭いを防ぐ対策も欠かせません。

導入の手軽さだけでなく、廃棄までの運用ルールを事前に決めておくことが賢明です。

簡易トイレは段ボールなどの組立式便器で室内に設置可能

段ボールやプラスチック製のパーツを組み立てて便器を設営するタイプです。

便器の内側に便袋をセットして使うしくみで、既存のトイレが使えない場合やトイレの数を増やしたい時に役立ちます。

室内や廊下の空きスペースなど、任意の場所に設置できるのが最大のメリットです。

そのため、避難スペースの近くや介助が必要な方のための福祉スペースでの利用にも適しています。

一方で、トイレの周りを囲うパーテーションやテントを別途用意しないと、プライバシーの確保が難しいという側面もあります。

また、携帯トイレと同様に、使用後の便袋の保管や廃棄方法について事前の計画が必要です。

設置の自由度が高い分、利用者が安心して使える空間作りもセットで考える必要があります。

マンホールトイレは下水道管に接続する流下型システム

下水道管に直接つながる特殊なマンホールの上に、便器やテント型の個室を設置するしくみです。

排泄物を下水道に直接流せるため、汲み取りが不要で、通常の水洗トイレに近い感覚で衛生的に使用できます。

公園や学校といった指定避難所に、あらかじめ整備されていることが多いタイプです。

災害時に調達する手間がなく、多くの人が利用できるメリットがあります。

ただし、利用するには下水道管や処理場が被災しておらず、正常に機能していることが大前提となります。

また、断水時にはプールやお風呂の残り湯など、水を流すための水源を別途確保しなければなりません。

自治体の整備状況や設置場所を、ハザードマップなどで平時のうちに確認しておくことが大切です。

仮設トイレは便槽貯留型で汲み取り処理が必要

イベント会場や工事現場などでよく見られる、独立したボックス型のトイレです。

便器の下には便槽(べんそう)と呼ばれるタンクがあり、排泄物を一時的に貯留するしくみになっています。

このタイプは国内で広く普及しており、災害時には比較的調達しやすいのがメリットです。

鍵付きの個室で照明が付いている製品も多く、プライバシーと安全性を確保できます。

その一方で、便槽の容量がいっぱいになると使えなくなるため、バキュームカーによる定期的な汲み取り作業が不可欠です。

しかし、災害時には交通網の寸断などにより、汲み取りが計画どおりに進まないケースも少なくありません。

安定して使い続けるためには、し尿の汲み取り体制の確保が大きな課題となります。

自己処理型は水循環やコンポスト式で汚水を排出しない

自己処理型トイレは、トイレの設備内で汚水処理まで完結できる高機能なタイプです。

汚水を微生物の働きで浄化して循環させる「水循環式」や、おが屑などと混ぜて堆肥化する「コンポスト式」といったしくみがあります。

最大のメリットは、汚水を外部に排出しないため、下水道などのインフラが被災した場合でも単独で稼働できる点です。

汲み取りも原則不要で、衛生的な環境を長期間維持できます。

平時は公園などの常設トイレとして利用し、災害時にもそのまま使える製品が多いため、防災対策と日常の利便性を両立できるのが強みです。

導入時はほかのタイプより高くなる傾向にありますが、高度な処理能力や災害時における独立性から、防災対策として優れたトイレの1つといえます。

便槽貯留は地下ピットで一時貯留し復旧後水洗化

建物の地下などに大規模な貯留槽(ピット)を設けておく方式です。

平時は通常の水洗トイレとして下水道に接続して使用します。

災害で断水したり下水道が被災したりした際には、配管の弁を切り替えます。

そうすることで、排泄物が地下のピットに貯留され、トイレを継続して利用できるしくみです。

インフラが復旧したあとは、ピット内の汚物を汲み取って清掃し、再び通常の水洗トイレに戻せます。

大規模な避難所となる体育館や庁舎などで採用されるケースがあります。

設置には大規模な工事が必要ですが、一度設置すれば多くの人の利用に対応できるのが特徴です。

なぜ防災時のトイレ対策は最優先課題なのか?

災害発生時、トイレの問題は単なる不便さにとどまりません。

従業員の健康や企業の存続に直結する、極めて深刻な課題となるためです。

ここでは、トイレ対策を最優先で考えるべき4つの理由を掘り下げていきます。

- 仮設トイレ到着まで3日以内はわずか3割

- 不衛生な環境が招く健康被害と関連死

- トイレが機能不全に陥る物理的なしくみ

- 命を支える社会基盤サービスとしての役割

詳しく見ていきましょう。

参考資料:内閣府「避難所における トイレの確保・管理ガイドライン」

仮設トイレ到着まで3日以内はわずか3割

災害時、仮設トイレがすぐ届くとは限りません。

東日本大震災後の調査によると、仮設トイレが3日以内に避難所へ行き渡った自治体は、わずか34%でした。

4日以上を要した自治体は66%にのぼり、中には到着まで1ヶ月以上かかったケースも報告されています。

発災直後は道路の寸断や交通渋滞により、物資の輸送が著しく困難になるためです。

実際に、阪神・淡路大震災ではトイレの対応が後回しになり、設置が3日目以降になった事例もあります。

この事実は、行政からの支援を待つだけでなく、企業が自ら発災直後のトイレ環境を確保する必要があることを示しています。

不衛生な環境が招く健康被害と関連死

不衛生なトイレ環境は、感染症やさまざまな健康被害を引き起こし、最悪の場合は関連死につながります。

トイレが汚れていたり使いにくかったりすると、多くの人が利用をためらうようになります。

その結果、水分や食事の摂取を控え、脱水症状やエコノミークラス症候群などを引き起こす危険性が高まるでしょう。

排泄物が適切に処理されない環境は、ノロウイルスなどの感染症が蔓延する原因にもなります。

新潟中越地震では、死者の半数近くが関連死で、トイレを我慢したことも一因と考えられています。

従業員の安全と健康を守ることは、企業の重要な責務です。

衛生的なトイレ環境の確保は、その基本といえるでしょう。

トイレが機能不全に陥る物理的なしくみ

災害時には、断水や停電、下水道の破損など複数の要因が重なり、普段使っている水洗トイレは機能しなくなります。

| 断水 | 水道が止まるとタンクに水が供給されず、便器の洗浄ができない |

| 停電 |

|

| 下水道の破損 | 地中の排水管が破損していると、汚水が漏れ建物内で逆流する危険がある |

このように、ライフラインのいずれか1つでも途絶すると、水洗トイレは使えなくなります。

安全が確認されるまでは、決して自己判断で水を流さないという原則を徹底することが肝心です。

命を支える社会基盤サービスとしての役割

災害時のトイレは、水や食料と同じく、被災者の命と尊厳を支える社会基盤です。

劣悪なトイレ環境は、健康被害だけでなく、人としての尊厳を深く傷つけます。

とくに高齢者や障がい者、女性にとって、トイレを安心して使えないこと自体が、心身に大きな苦痛を与えるためです。

内閣府のガイドラインでも、トイレは水・食料などと同様に「命を支える社会基盤サービス」の1つとして明確に位置づけられています。

企業においても、この認識を共有し、従業員の尊厳を守るための対策を講じる必要があります。

トイレ対策への取り組みは、従業員をどれだけ大切に考えているかを示す、企業の姿勢そのものといえるでしょう。

防災トイレの常設型高度処理浄化槽システムのしくみ

従来の仮設型防災トイレの課題を解決する新たな選択肢として、常設型高度処理浄化槽システム「ソフィール」が注目されています。

土壌微生物膜技術により、災害時でも平常時と同じ水洗トイレを継続使用できる画期的なシステムです。

ここでは、以下4つの特徴を解説します。

- 土壌微生物膜技術によるBOD除去率98%の実現

- 処理水の無色無臭化でトイレ洗浄水への再利用

- 非常用電源との連携で断水停電時も水洗トイレに

- 下水道処理区域内でも設置可能な応急仮設建築物扱い

これらの技術により、切り替え作業なしで快適なトイレ環境を維持できます。

土壌微生物膜技術によるBOD除去率98%の実現

ソフィールは、独自の土壌微生物膜技術により、高い汚水処理能力を持っています。

浄化槽の中には土壌と同じ環境が再現されており、そこに生息する微生物の力を利用して汚水を浄化します。

この技術によって、水の汚れを示す指標であるBODの除去率は98%以上を達成。

SSと呼ばれる浮遊物の質量も同じく98%以上除去できる、高度な処理能力です。

土壌微生物は環境の変化に強く、利用者の増減が激しい場所でも安定した性能を発揮できます。

この高い浄化性能こそが、災害時においても衛生的で快適なトイレ環境を維持できる秘訣です。

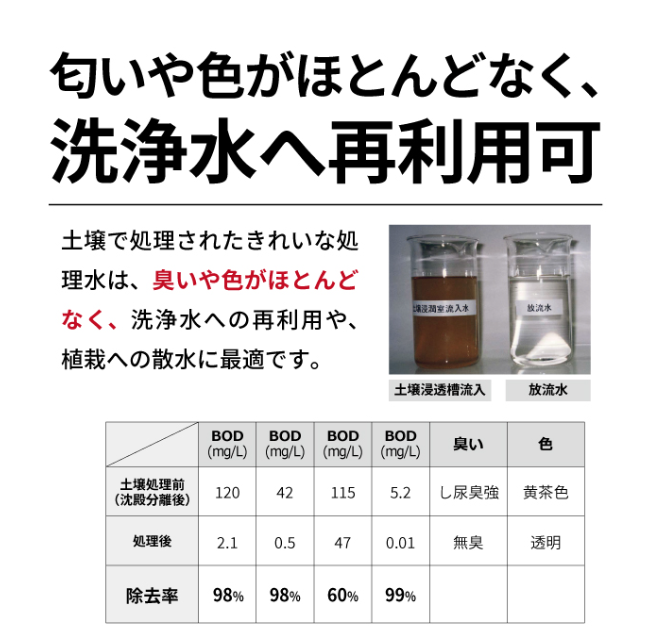

処理水の無色無臭化でトイレ洗浄水への再利用

高度な浄化技術により、処理された水は無色透明で臭いもありません。

写真を見ても、処理水は見分けがつかないほどきれいです。

このため、処理水をそのままトイレの洗浄水として再利用するしくみが確立されています。

つまり、一度使ったトイレの水を浄化し、再び流す水として使う循環型システムです。

このため、処理水をトイレの洗浄水や植栽への散水などに再利用できます。

雨水貯水・活用システム(アメリオ)などと組み合わせることで、断水時にも外部からの給水を必要とせず、トイレを使い続けることが可能です。

このしくみが、災害時の大きな強みとなります。

非常用電源との連携で断水停電時も水洗トイレに

従来の浄化槽に比べて、消費電力がわずかであることも大きな特徴です。

そのため、小規模な非常用電源や発電機と連携させることで、災害による停電時にも問題なく稼働し続けられます。

多くの災害用トイレが抱える「電気や水道が止まると使えない」という根本的な課題を、このしくみは解決します。

災害発生時に特別な切り替え作業は一切不要です。従業員はいつもどおりに水洗トイレを使い続けられます。

災害という非日常の状況下で、トイレという日常の安心感を提供できることは、従業員の心理的な負担を軽減するうえでも大きな意味を持ちます。

下水道処理区域内でも設置可能な応急仮設建築物の扱い

従来、浄化槽は下水道が整備されていない地域でおもに利用されてきました。

しかし、2017年より下水道処理区域内であっても、避難所などの施設であれば「応急仮設建築物」として浄化槽の設置が可能となっています。

これにより、都心部のオフィスビルや工場など、これまで設置が難しかった場所でも、災害対策としてこのシステムを導入する道が開かれました。

平時はもちろん、災害時にも活用できる施設として認められています。

この後押しもあり、全国の防災公園や震災復興祈念公園など、公共性の高い施設での導入事例も増えています。

まとめ:防災トイレのしくみを理解して会社の未来を守りましょう

災害時のトイレ対策は、単なる備品の用意ではありません。

適切な備えは、万が一の際に従業員とその家族に大きな安心感を与えるでしょう。

まずは自社の状況を把握し、どのような対策が最適なのかを検討することから始めてみてはいかがでしょうか。

平時の快適性を損なわず、有事の際にも機能する防災設備は、これからのパブリックスペースに欠かせません。

H.O.C株式会社は「パブリックスペースに豊かなモノを」という理念のもと、それぞれの場所に最適な「世界に1つだけ」のコンクリート製品を提供しています。

防災対策と日常の快適性を両立する空間作りについて、ぜひ一度ご相談ください。