COLUMN

コラム

災害時、避難所に多くの被災者が集まる中で、施設管理者を悩ませる課題の1つがトイレ環境です。

安心して使えるトイレがあるかどうかは、避難生活に大きく関わります。

とくに女性は、トイレ不足や混雑がストレスや健康リスクにつながりやすい傾向です。

本記事では、女性のトイレにおける課題と、施設側が備えるべき対策を解説します。

災害時において、被災者の尊厳と健康を守ることが大切です。

避難所運営に関わる方は最後までお読みください。

女性は避難所トイレに行かない方がよい?妨げる理由

災害時のトイレ環境が悪いと、女性が避難所の利用そのものをためらう場合があります。

以下では、なぜ避難所のトイレが劣悪な環境になってしまうのか、理由を4つ解説します。

- 避難所トイレの不衛生さ

- プライバシー欠如に伴う危険性

- 避難所における生理対応の難しさ

- 断水・停電などの機能障害

- 仮設トイレの臭い・段差・遅延問題

女性のトイレ問題について、理解を深めましょう。

避難所トイレの不衛生さ

災害時の避難所で、トイレの不衛生さは想像以上に深刻です。

能登半島地震の避難所トイレでは劣悪な環境により、トイレを我慢してしまう人もいました。

トイレの不衛生さから、排泄や飲食を控える行動につながり、健康に影響することもあります。

また、災害によって水が止まると排泄物を流せません。

停電や下水の破損が重なると、汚水が逆流する可能性もあります。

水道や下水は仮復旧でも1ヶ月以上、本復旧は1年以上かかることも珍しくありません。

その間、水洗トイレは使えず、毎日の使用により不衛生な状況は悪化していきます。

プライバシー欠如に伴う危険性

避難所で個室トイレが確保されていないと、女性は強い不安を抱えがちです。

多くの仮設トイレは施設の外に置かれるため、周囲の視線が気になることも少なくありません。

とくに薄暗い場所では、防犯の視点からも不安が増します。

このような環境下では「避難所に行かない方がよい」と判断する女性も多く、自宅避難や車中泊を余儀なくされます。

その結果、救援物資や情報から取り残されるおそれが生じるのです。

避難所における生理対応の難しさ

避難所で女性が困る問題といえば、「生理時に生理用品が手に入るのか」「どのように配られるのか」などです。

生理用品の配布や処分方法が整っていないと、大きなストレスになります。

以下のような要因により、女性の心理的な負担が増加します。

- 人目のある場所で生理用品を受け取る必要がある

- 使用済みの生理用品を捨てるゴミ置き場がない

また、使用済みの生理用品を一時保管するスペースの不足も課題です。

生理用品の備蓄が十分でない場合、必要な方に行き渡らない事態も起こるでしょう。

断水・停電などの機能障害

災害時には、突然水洗トイレを使用できなくなることがあります。

断水ではタンクから水が供給されず、便器内の洗浄ができません。

停電が起きると給水ポンプが止まり、上層階には水が届かなくなります。

下水道が破損すると汚水が逆流し、建物内に流れ込む危険もあるでしょう。

複数の要因が重なると、水洗トイレは完全に使えなくなります。

施設内で独立して使えるトイレをどのように確保するかが、被災者の健康を左右します。

ライフラインが止まった直後から、仮設トイレが被災地の避難所に届くまで、適切な対策が必要です。

仮設トイレの遅延・臭い・段差問題

仮設トイレの到着には、時間を要するケースが少なくありません。

内閣府の調査によると、東日本大震災で以下の状況が明らかになっています。

- 仮設トイレが3日以内に届いた自治体:全体の34%

- 仮設トイレが4日以上経過後に届いた自治体:全体の66%

(内、仮設トイレが届くまでに1ヶ月以上かかった自治体:14%)

とくに便槽貯留型トイレは、臭いやすいのが特徴です。

また段差のある仮設トイレは、足腰の弱い高齢女性のトイレ利用が難しいケースも。

能登半島地震では、段差が上がれず、トイレに入れなかった高齢者の事例も報告されています。

汲み取り式仮設トイレには段差が必須とはいえ、遅延・臭い・段差問題への適切な対策は必要です。

参照:内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

施設管理者が行うべき避難所トイレ対策

トイレ環境を改善するには、いくつかの対策を組み合わせましょう。

具体的な4つの対策を紹介します。

- 常設防災トイレを導入する

- 避難所トイレを男女別の個室にする

- 生理用品を備える

- 避難所の衛生管理体制を構築する

各対策を講じて、女性が安心して避難できる環境を整備しましょう。

常設防災トイレを導入する

常設型の防災トイレは、普段は通常のトイレとして使えて、災害時には機能が切り替わるタイプです。

水循環式やコンポスト式のトイレなら下水に頼らず稼働でき、下水道が破損した場合でも単独で稼働できます。

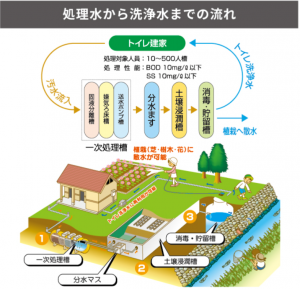

土壌微生物膜合併処理浄化槽トイレは、災害時にも対応可能な常設型防災トイレのシステムの1つです。

し尿や雑排水を、複数の処理槽で段階的に浄化します。

出典:H.O.C株式会社「ソフィール」

最終的には、無色透明で臭いの少ない水をトイレ洗浄に再利用可能です。

平時の利便性を保ちつつ、災害時はすぐに活用できるため、避難所や施設での導入メリットが高いトイレです。

参照:内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

▼○○について詳しく知りたい方はこちら

防災トイレ6つのタイプのしくみとトイレ対策が必要な理由を解説

避難所トイレを男女別の個室にする

避難所でトイレを使うとき、少なからず不安や抵抗感を覚えることは珍しくありません。

とくに女性は、周囲の視線や夜間の暗さが心理的負担になります。

対策として、男女別にトイレを配置すればプライバシーを確保できます。

個室を備え、パーテーションを整え照明で明るくするだけで、安心感は大きく変わるでしょう。

防犯面でも安全性が向上します。

個室ごとに手すりを設置し、段差の少ない設計を加えることも避難所のトイレ対策として効果的です。

年齢や身体の状態に関係なく、利用できる年齢層が大幅に広がります。

足腰の弱い方でも安全に利用でき、女性にとっての心理的なハードルも下がるため、避難所トイレを利用しやすくなります。

生理用品を備える

女性が安心して過ごせる環境作りには、生理用品の備えが欠かせません。

女性にとって生理は、長い人生で繰り返し経験する身体の自然な現象です。

生理用品の準備は単なる物資補充ではなく、女性の尊厳と健康を守るために必要な対策といえます。

衛生的で使いやすい設備や、備品の有無が大きな安心につながります。

生理用品の備蓄数は、以下フローで計算しましょう。

- 避難者数を想定

- 「平均的な1人1ヶ月の使用量(約30個)×避難期間3ヶ月分」を基準に必要備蓄数を計算

100人の女性が3ヶ月避難すると想定した場合の計算式は、以下のとおりです。

| 30個(1人1ヶ月分)×3ヶ月×100人=9,000個 |

配布時には、女性スタッフが別室で行うとプライバシーが守られます。

トイレ内に専用の処分ボックスを設置すると、衛生面の確保にもつながるでしょう。

こうした準備が行き届くと、避難所での生活も安心して過ごせます。

避難所の衛生管理体制を構築する

災害時は、日頃の「トイレ点検」と「定期訓練」によって、安心して利用できるかどうかが変わります。

避難所に以下の項目を含む点検項目チェックリストがあると安心です。

- 便器の状態

- 排水の流れ

- 臭いの有無など

上記を日常的に確認し、状態が悪ければ改善しておくことが基本です。

また、防災訓練で仮設トイレの設営を実際に体験すると、いざというときにスムーズに対応できます。

スタッフ向けのマニュアルが整備されていると、衛生管理の手順が迷わず行えるでしょう。

マニュアルには、トイレ環境の保全方法や衛生管理の具体的手順を明確化します。

トイレの使い勝手については避難者アンケートを行い、改善に努めることも有効です。

避難所の衛生管理体制を構築し、安心で快適な環境を維持しましょう。

避難所の女性向けトイレ対策による効果

避難所の女性向けのトイレ対策は、使いやすさの向上だけではありません。

避難所生活での安全や健康を守る、大切な役割があります。

- 関連死防止につながる

- 国からの補助金適用につながる

トイレ対策による具体的な効果を詳しく見ていきましょう。

関連死防止につながる

災害時にトイレが使いやすいと、災害関連死の防止につながり、被災者の健康を守ります。

トイレが汚れていると利用をためらう人が増え、水分や食事を控えてしまう傾向が強まります。

脱水症状やエコノミークラス症候群、既往症の悪化などの問題につながることも考えられるでしょう。

排泄物が適切に処理されないことで、ノロウイルスなど感染症が広がる懸念も生じます。

新潟中越地震では、死者の半数近くが関連死で、トイレを我慢したことも一因と考えられています。

だからこそ、清潔で安心して使えるトイレの確保が必要です。

被災者の健康や命を守るための取り組みとして、避難所の女性向けトイレ対策を講じる必要があります。

参照:内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

国からの補助金適用につながる

避難所や公共施設でトイレを整備する際、初期費用が悩みどころですが、国の補助制度を活用できるケースがあります。

制度によっては、初期投資の50%に相当する補助が受けられる例もあります。

以下は、おもな補助制度の例です。

| 所管 | 補助制度 | 対象例 |

| 総務省・消防庁 |

|

指定避難所の防災機能の強化 |

| 文部科学省 | 学校施設環境改善交付金 | 学校指定避難所の防災機能強化 |

| 国土交通省 |

|

公園内の避難施設(トイレ含む) |

ただし、補助制度は種類や自治体・事業の形態によって異なるため、地域防災計画に沿った整備計画立案が必要です。

自治体の企画課・防災課と連携し、施設の性格に応じて最適な制度を組み合わせられると効率的に申請できます。

参照:内閣府「活用可能な補助制度の例(令和7年2月時点)」

参照:内閣府「新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)の概要」

女性の体験談|避難所のトイレ問題

多くの施設で、災害時に以下のような課題が起こっています。

- 能登半島地震での段差問題

- 不衛生なトイレがもたらす健康被害

- 仮設トイレ不足による関連死

過去の災害事例から、トイレ問題がいかに深刻な影響を与えたかを見てみましょう。

▼避難所トイレについて詳しく知りたい方はこちら

避難所のトイレ問題の解決策は?能登半島地震から学ぶ初動対応

能登半島地震での段差問題

2024年能登半島地震の避難所では、段差によって女性がトイレを利用できない事態が起こりました。

足が不自由で仮設トイレの1〜2段の段差を上がれず、スタッフの補助なしには排泄ができなかったのです。

この事例によって、単にトイレがあるだけでは不十分なことが明らかになりました。

段差をなくす、手すりを設けるなど、誰でも安全に使えるバリアフリー設計が必要です。

バリアフリー対策は、女性や高齢者、体の不自由な方にとって命に関わります。

災害関連死を防ぐためにも、避難所運営において、使えるトイレを整備することが大切です。

参照:MBSNEWS「トイレが本当にもう…」声落とす女性「トイレの臭いが嫌で、飲まず食わずの被災者が現れる」震災関連死リスク心配、あふれるトイレ問題【石川県能登半島地震:取材リポート】

不衛生なトイレがもたらす健康被害

能登半島地震では、トイレの臭いを理由に、飲まず食わずの状態が続いて脱水症状に陥った被災者もいました。

また、和式トイレを使用する際に、足腰の弱い高齢者がそのまま便座に座ってしまい、感染症に至るケースも報告されています。

東日本大震災でも、同様の問題が指摘されました。

衛生的で快適なトイレ環境は身体の健康だけでなく、心理的な安心にもつながることは明らかです。

避難所でのトイレ環境改善は、単なる利便性の向上ではなく、被災者の安全と尊厳を守る大切な備えだといえます。

参照:MBSNEWS「トイレが本当にもう…」声落とす女性「トイレの臭いが嫌で、飲まず食わずの被災者が現れる」震災関連死リスク心配、あふれるトイレ問題【石川県能登半島地震:取材リポート】

仮設トイレ不足による関連死

災害時には、トイレ不足や劣悪なトイレ環境によって関連死のリスクが高くなります。

トイレに行きたくない気持ちから、水分や食事を控える人が増え、体力や免疫力が落ちてしまうのです。

長蛇の列や汚れた設備・暗くて怖い場所・遠くにあるトイレは、心理的なストレスも大きいもの。

結果、トイレに行かなくなり持病が悪化し、健康状態が急に悪くなるケースも少なくありません。

こうした状況が積み重なると、トイレ問題は単なる不便さでは済まされず、生命に関わるリスクにもつながるのです。

避難所運営では、清潔で安心して使えるトイレの確保が、被災者の健康を守るうえで欠かせません。

まとめ:適切なトイレ対策で施設責任を果たそう

避難所のトイレ環境は、被災者の健康と尊厳を守る「災害時の暮らしの基盤」です。

内閣府のガイドラインでも、トイレは水や食料と同じく「命を支える社会基盤」と位置づけられています。

とくに女性にとって、安心して利用できるトイレの有無は、避難行動を左右します。

施設管理者と行うべきは、普段どおりの快適性を損なわず、災害時の機能も確保するような防災トイレの導入です。

自治体の防災担当と連携し、地域防災計画に組み込むことで、施設の安全性と安心感を高められます。

H.O.C株式会社では、土壌微生物膜合併処理浄化槽の防災トイレ「ソフィール」を始め、防災トイレを多数取り揃えています。

施設全体の防災対策を検討される際にはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

西岡 良祐

H.O.C株式会社 福岡営業本部 主任